どうもHOSHです。

チューブレスタイヤの交換やったことありますか?

一番利用者が多いであろうクリンチャータイヤの交換は、誰しも一度は経験したことがあると思いますが、チューブレスタイヤとなると少し敷居高め。

ショップでホイールを組んでもらってから、タイヤ交換からシーラントの補充までショップに任せっきりという方も多いのではないでしょうか?

もちろんプロショップで作業を行ってもらうのが間違いありませんし、馴染みのショップとの交流はとても大切。

しかし、自分が命を預けているバイクの構造をある程度理解していないと、ライド中にトラブルに遭った際に対処できずに途方に暮れるなんてことも考えられます。

わたしはチューブレス運用歴半年程度。

ですが、数回行ったタイヤ交換は思ったほど難しくなかったため、わたしが行ったチューブレスタイヤの交換手順やその方法について紹介してみようと思います。

- やってみたいけど、なんだか面倒そう、、

- シーラント何使えばいいの?

- どのくらいシーラント入れればいいの?

- 普通のポンプでもビード上げれるの?

こんな方たちにうってつけの内容だと思いますので、参考にしてみてください。

そもそもチューブレスタイヤについて知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

チューブレスタイヤ交換に必要なもの

まずはチューブレスタイヤの交換に必要なものについて、まとめてみました。

まずは作業をする前に工具類が揃っているかを確認しましょう。

工具はバッチリという方は飛ばしてOKです。

なお、必ずしも必要ではないものについてはカッコ書きしています。

新しいタイヤ

当たり前だろと言われそうですが交換したいタイヤ。

別に新しくなくてもいいですが、新しく使いたいチューブレスタイヤを用意します。

シーラント

チューブレスレディタイヤなので、シーラントは必須。

馴染みのショップさんがあればオススメを聞いてもいいかもしれませんが、有名なところではStan’s No Tubesでしょうか。

また、Above Bike Shopさんの動画でオススメしていたIMEZI+。(動画がかなり分かりやすいので動画の方が良い方はぜひ)

上の2つはシーラントの量をはかるために、インジェクターと呼ばれる注射器のようものや、計量カップのようなものが必要になります。

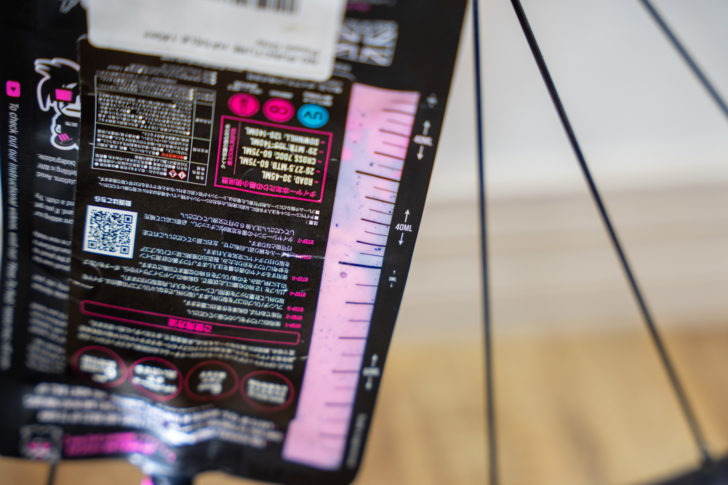

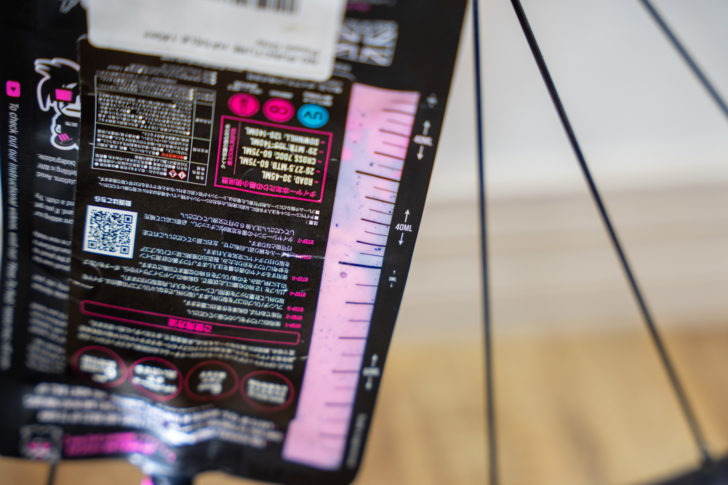

それらを用意するほど作業する回数が多くないのであれば、わたしがいつも使っているMUC OFFのシーラントがオススメです。

一番のメリットは、パッケージ自体にゲージが付いているためどのくらい使ったかがひと目でわかること。

さらに、パッケージ単体で直接バルブからシーラントを入れることが出来るので、準備や片づけが非常に楽です。

バルブコアツール

バルブコアと呼ばれるバルブの先端部分を、バルブ本体から外すための工具です。

このバルブコアを外すことで、シーラントをバルブの口から直接入れることが出来ます。

わたしが持っているのはパナレーサーのこちら。

バルブコアツールは小さく滅多に使わないため非常に紛失しやすいですが、これはバルブキャップ代わりになるため、紛失のリスクはかなり少なくなります。

カラーも5色ほどあるため、バイクのアクセントにも◎

わたしが使っているものは使い勝手はそれほどよくないため、ParktoolのVC-1も良さそうです。

もしくは先ほどオススメしたMUC OFFのシーラントにバルブコアツールが付いてくるセットもあります。

チャンバー付きポンプ

クリンチャーであればチューブの力で特に気にすることなく上がるビードですが、チューブレスタイヤのビード上げは一筋縄ではいきません。

石鹸水を使ったりすることもあるそうですが、おとなしく専用のポンプを購入しましょう。

これは空気を溜めることのできるチャンバーと呼ばれるタンクが付いており、通常のポンプでは送ることの出来ない空気圧を一発で入れることができる代物。

TopeakやLezyneなど高級なものもありますが、わたしは安価なこちらを使っています。

(インジェクター)

わたしは使ったことがありませんが、もしMUC-OFF以外のシーラントを使うのであれば用意したほうが良いと思います。

(タイヤレバー)

チューブレスレディのタイヤは基本的に柔らかいため、ほとんど必要になることはないと思いますが、タイヤとリムの相性が悪い場合や力のない方は用意した方がいいです。

ただ、リムの縁を痛めるとエア漏れの原因になる可能性もあるため必要最低限の使用がいいかもしれません。

新聞紙

別に新聞紙じゃなくてもいいですが、シーラントがこぼれたりすると面倒なので、床や壁が汚れないように新聞紙などを用意します。

ウエス(布切れ)

これもシーラントがこぼれたり、リムに付いてしまった場合に拭き取るために使います。

着なくなったTシャツなんかでもOK。

チューブレスタイヤのタイヤ交換手順

タイヤを外す

もともと付いていたタイヤを外します。

バルブを緩めてエアを全部抜いてしまいましょう。

タイヤとホイールの汚れはさておいて、、このぐらい簡単にタイヤがヘコむくらいしっかりとエアが抜ければOKです。

そのままグイッとタイヤをつまみ、まずは片側のビードをリムから外していきましょう。

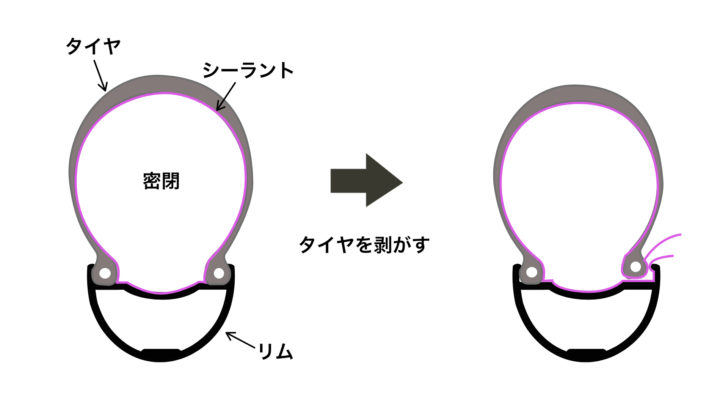

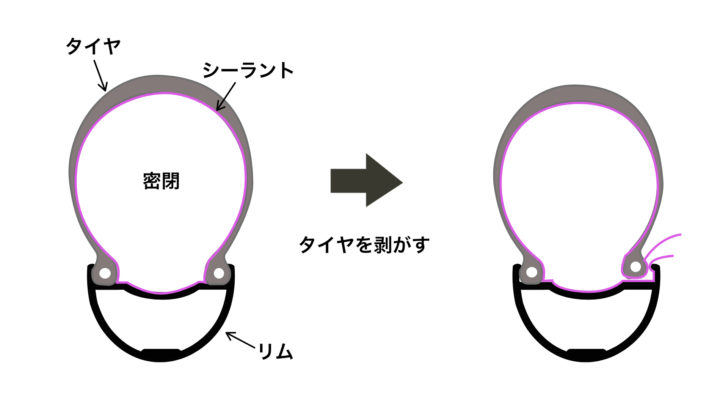

上の図の様に思い切ってタイヤをリムから剥がしてやると、タイヤとリムの間に繊維状にシーラントが伸びているのが分かるでしょうか?

うまく剥がれると、液体状のシーラントが見えてきます。

冬場に何度か空気が抜けていたことがあったのでシーラントを多めに足した結果、かなりの量がフレッシュなまま残っていました。

なるべくリムや周囲を汚さないようにタイヤをリムから完全に外してしまいましょう。

シーラントは空気に触れると固まってしまうため、タイヤに付着したシーラントはなるべく早く水で洗い流してしまいましょう。

また、リムに付着したシーラントもウエスで綺麗に拭き、リム自体の汚れも出来る限り落としておいてください。

タイヤをリムにはめる

晴れてリムだけの状態になりました。

今度はリムにタイヤをはめていきます。

まずは片側だけ。

これはそれほど苦労することはないと思いますが、タイヤの向きだけは注意してください!

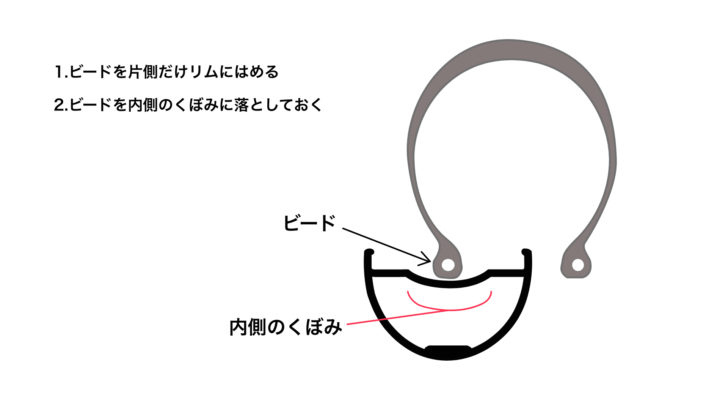

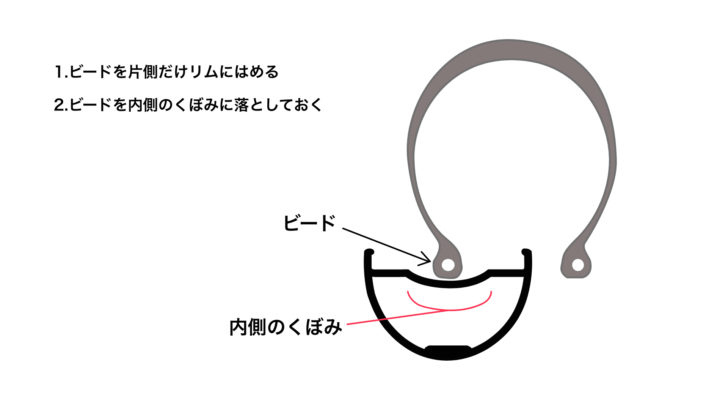

タイヤを片側だけリムにはめたら、リム中央の少しくぼんだ部分にビードを落としておきます。

これは、くぼみ部分の直径がもっとも小さいことを利用して、もう片側をリムにはめやすくするためです。

やるとやらないでは、作業のやりやすさが全然違うので、面倒でも全周ぐるっとやってください。

続いてもう片側をリムにはめていきます。

よほどリムとタイヤの相性が悪くない限りは手ではまると思いますが、どうしても難しい場合はリムを傷めないようにタイヤレバーを使ってもいいかもしれません。

ちなみにチューブレスタイヤの場合バルブの反対側からはめはじめるのがコツ。

無事にはまればこんな具合になっているハズ。

ビードをあげる

いよいよ最難関であるビード上げに入っていきますが、ポンプを使う前にここでもうひと手間加えていきます。

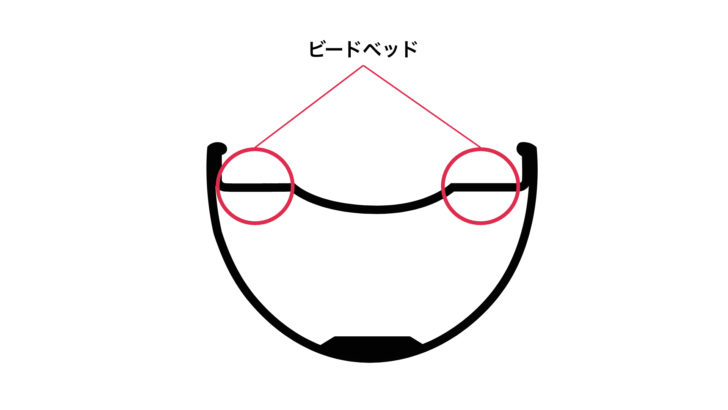

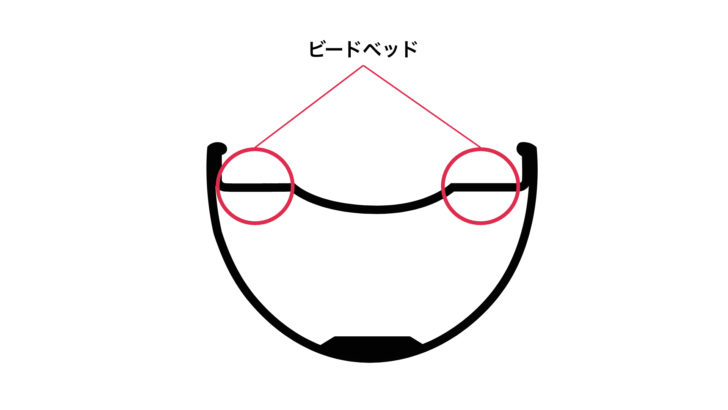

リムのくぼみに落としたタイヤをビードベッドという平らな部分に手で引っ張り上げてあげます。

これも面倒ですが、しっかり全周ぐるっと乗せてあげることで、スムーズにビードが上がるようになります。

そしてお待ちかねのチャンバー付きポンプの出番です。

しっかりとポンプにエアを貯めて一気に開放すると、「カン!カカーン!」と小気味良い乾いた音が鳴り響けばビードが上がっているはずです。

ポンプを外し、ハブを持ってホイールを回転させて変な振れがないか確認してみてください。

もし、あまり音が響いていなかったり、変な振れがあればおそらくビードが上がりきっていません!

理想としては下の画像のようにリムとタイヤサイドの間にラインがしっかり出ること。

もしラインが完全に見えない部分があれば、もう一度チャンバーに空気を貯めてエアを開放してみてください。

控えめに「カカーン」と音がなれば、どこかのビードが上がったサイン。

ホイールを回転させたり、ラインを見てしっかりとビードが上がったことを確認しましょう。

それでも、完全にビードが上がってないようであれば、再度エアを入れるんですが、チャンバーから全開で入れてしまうとタイヤ規定の圧よりもかなり強いエアを送ることになり、危険な可能性があります。

ある程度ビードが上がっているようであれば、気持ち弱めの圧から徐々に強めの圧にするなどしてください。

シーラントを入れる

シーラントはバルブコアを外したバルブから直接入れます。

せっかくタイヤにエアが入っていますが、ここで一旦エアを抜いてください。

「え?ビード落ちてしまわないの?」と思う方もいるかもしれませんが、しっかりとビードが上がっていればエアを抜いたくらいではビードは落ちません。

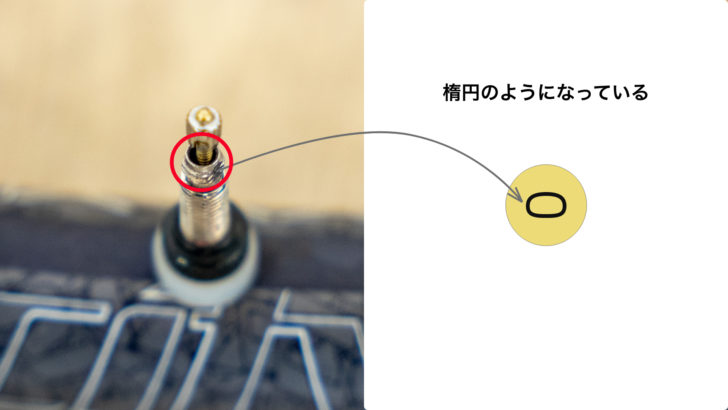

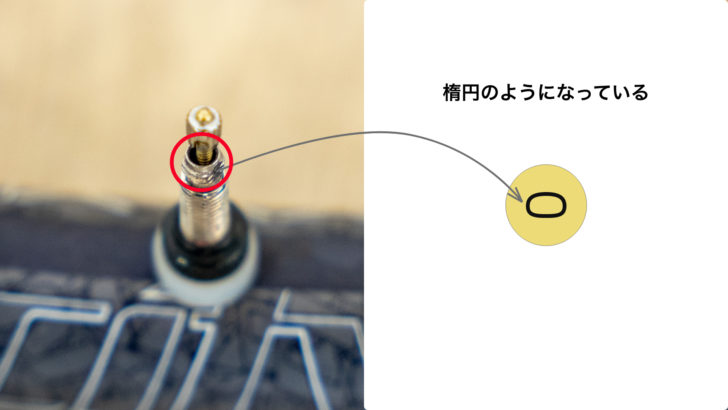

バルブを拡大すると実はこんな形になっています。

バルブの楕円状のところにバルブコアツールをはめます。

バルブコアは右ねじなので、反時計回りに回すと緩みます。

少し硬いですが、頑張って回せば緩むはずです。

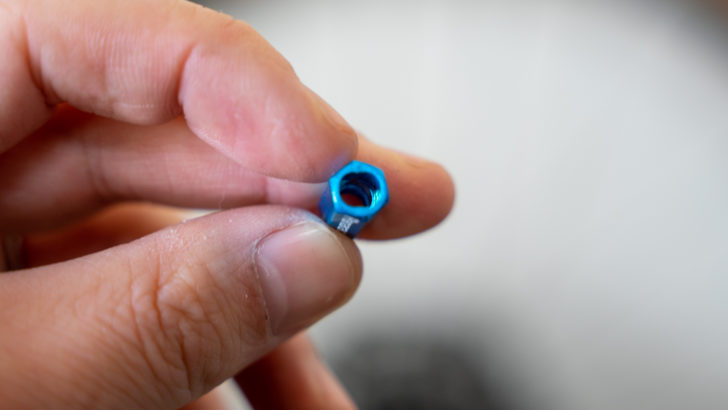

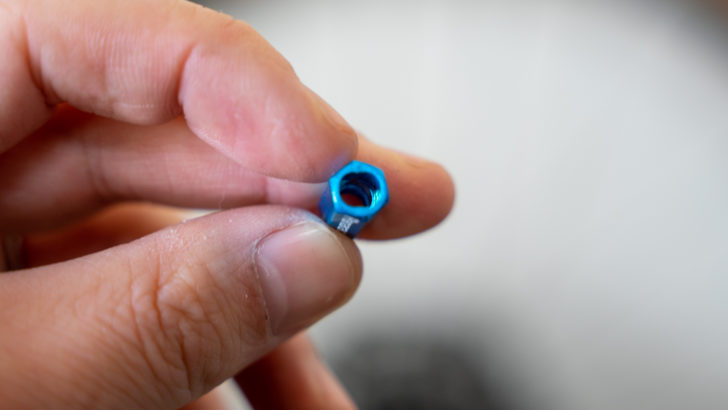

無事にバルブコアが抜けるとこんな具合です。

ここからシーラントを入れていきます。

シーラントは内容物が分離している場合があるため、しっかりと振ってから使いましょう。

少し見づらいですが、ゲージも付いているためいちいち量を測る必要もありません。

シーラントの量についてはタイヤサイズによって各メーカー規定の量が決まっていますので、それに従い入れてあげれば問題ありません。

「少しでもバイクを軽くしたい」とか「もったいないから」などの理由で、少なめに入れてしまうと、いつまで経ってもエア漏れが収まらなかったりします。

このため、心配なら最初から少し多めに入れておいた方がストレスが少ないかもしれません。

無事にシーラントを入れることが出来たら、バルブコアを戻し(今度は時計回りで締める)チャンバーを使わず普通にエアを入れましょう。

空気圧はタイヤ既定値よりやや多めに入れると、エア漏れ箇所が分かりやすくなります。

タイヤの中のシーラントをイメージして、ホイールを持ってシーラントをリムの内側にまんべんなく行き渡るように回したり、振ったりしてあげます。

この時もしエア漏れがあったら、その部分を下にしてホイールを傾け振ったりしてエア漏れの箇所をシーラントに埋めてもらいます。

どうしてもエア漏れが解消出来ないようであればシーラントを足し、同じ作業を繰り返します。

エア漏れ箇所をすべて潰し、しばらく放置してもエアが漏れていないようであれば作業は終了です!お疲れ様でした!

まとめ

少し長くなってしまいましたが、めずらしく図も作って分かりやすくしたつもりです。

自分で作業するかは別として、チューブレスタイヤの構造はこれでかなり理解出来たのではないでしょうか。

自分でタイヤ交換出来るようになれば、日本にあまり入ってきていないタイヤを試したりできますし、楽しみ方の幅が広がると思います。

ただし、タイヤという唯一地面と接するパーツ。

トラブルがあっては大変です。

間違いのないように注意して書いたつもりですが、もし自分で作業して不安があれば必ず近くのショップに確認するなどしてください。